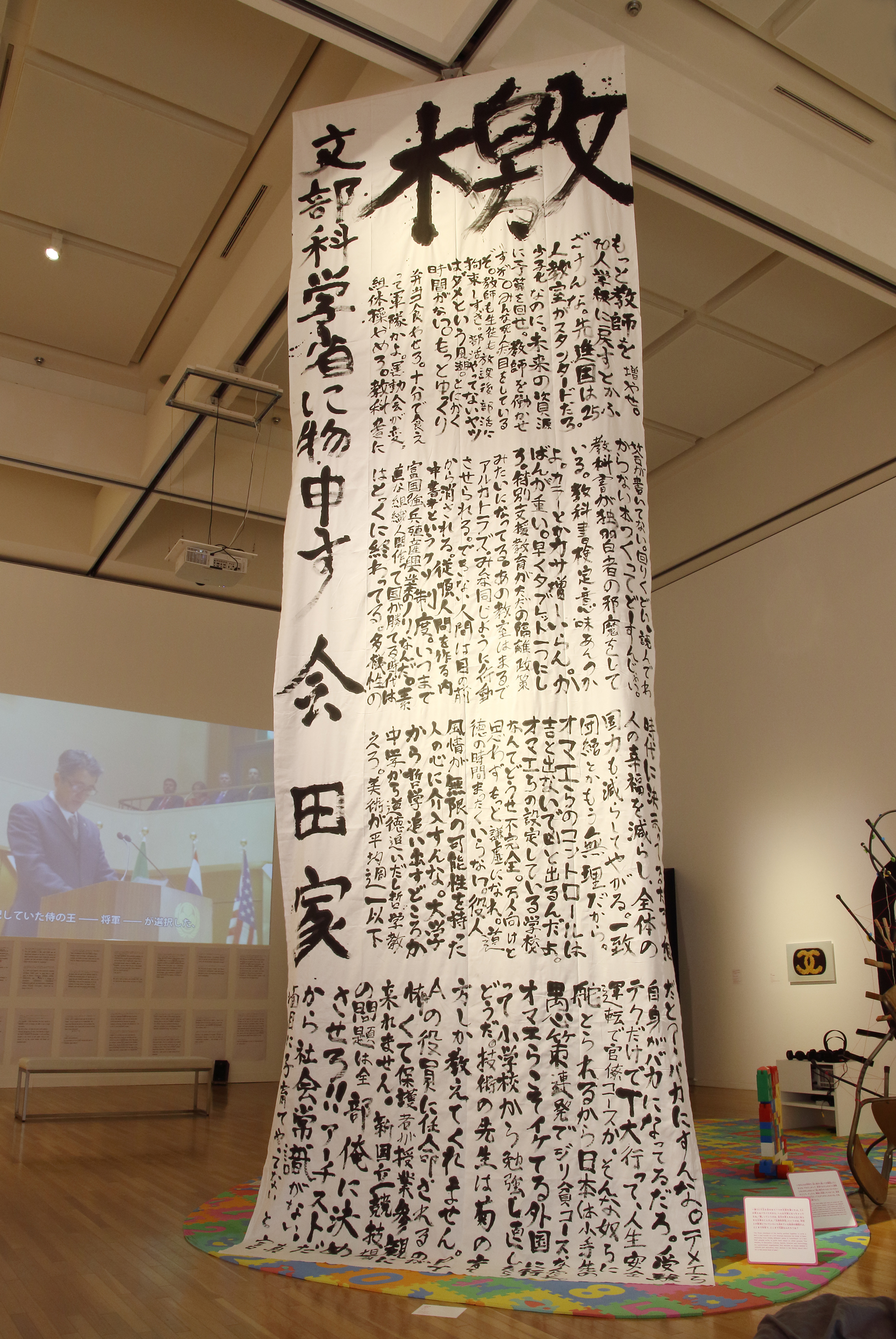

会田家《檄》の『MOTアニュアル キセイノセイキ』での展示とりやめ

抽象直接行動198の方法(仮):16. 署名入りの公共声明を出す、46. 引用する

198 Methods of Abstract Direct Action (tentative) : 16. Issue a public statement with signatures, 46. Quote

私は『MOTアニュアル キセイノセイキ』にて会田家の《檄》の写真を垂れ幕にして展示をする予定でしたが、搬入期間中に取りやめることになりました。この件は小泉明郎の発言「この流れで伝えなければならないのは、私は企画者の一人として、橋本聡さんにある作品を設置しないようにお願いしました。現場の状況が限界を越えたと判断してのことでしたが、表現を規制し管理する側にもなりました」(美術手帖2016.6月号)にあたるものです。

私は東京都現代美術館にて「規制」をテーマとする時に、前年に同美術館で起きた『おとなもこどもも考える ここはだれの場所?』での会田家の作品撤去問題は最も取り上げるべき対象だと考えていました。展覧会ディレクターに提案もしましたが、具体的なプランとなることはなかったようです。ディレクター陣のプランは政治性が高いものもが多かったですが、美術館側と対立的関係としてではなく開催するにあたって、この撤去問題を扱うことは美術館側が最も嫌がるタブーとして避けねばならなかったようです。しかしながら、会田家の《檄》でなくともディレクター陣の構想は美術館上層部によって、あるいは上層部の意向を反映させて多くが潰されていました。それらの多くは規制という範疇に留めるべきではない検閲であると私は考えています。

そこで私は、自身のプロジェクトのひとつとして《檄》を展示する計画を立てました。美術館が乗り越えるのを禁じ、部屋を分断する《金網フェンス》の先、吹き抜けの空間への通路を塞ぐかたちで《檄》の垂れ幕を設置し、解説と私のステートメントを掲示する。通路を塞ぐ何かしらの布の作品という話しは通していたので、布の内容は伏せたまま開催前日に設置する予定でした。法的問題や物理的な危険性などがないような確認すべきでない内容までも上司がチェックし、干渉ないし検閲が横行している状況であるならば、設置時に姿を現さすことによって、検閲をブレイクしようと考えました。たとえ、撤去されたとしてもその経緯を公表するかかたちで。

4人のディレクターの内、館側の要請を担わされている担当学芸員吉崎和彦には報告せず、小泉、森弘治、増本泰斗のARTISTS’ GUILD(AG)の3人に報告しました。その後、会田家の会田誠さんと岡田裕子さんに初対面ながら相談させて頂き準備を進めました。そして作品設営期間を向かえるわけですが、ここで規制ないし検閲の圧力が怒濤に押し寄せます。新たなプランも修正も困難なタイミングで現場は混乱し、まともに設営作業ができない状況でした。私が《檄》の設置のタイミングを見計らうように、美術館側も見計らっていたのかもしれません。

そのような中での開催3日前、AG3人のディレクターを代表して小泉さんから《檄》の設置をしないことをお願いされました。主な理由はこの設置のアクションがなされることで、アーティストと美術館の双方から激しい要請や抗議を受けている吉崎さんが破綻し、そして展覧会全般も破綻しかねないというものでした。それは私のプランを拒む美術館とは対称的に強い後押しをし、寧ろよりアクセルを促してきてくれた彼らの苦渋な判断でした。私は悩んだ末、3人からの賛同がない中で強行すべきではないと考え断念することにしました。また「現場の状況が限界を越え」、私自身のプランを含めた展覧会全般、そして吉崎さんもが破綻ないし潰れるのではと私も恐れてましたから、彼らの要望は恐れを回避するための私の口実としても働きました。

たとえ、展覧会が破綻しても、ディレクターの要望に反しても実行すべきであったという想いは消えません。その後は展覧会での実施許可を人質にとられての交渉の連鎖に組み敷かれてしまったとも言えるかもしれません。結局この展覧会で一番最後迄続いた交渉は私のアクションの実施でした。そのような中、私の計画や志向は美術館側の公式な許可を元にしたアクションが実現されることだけでなく、美術館側の干渉の及び難い境界でのアクションをおこなうこと、そして実現を拒み検閲しようとする相手の振舞いを現すことへとより向かいました。

キセイノセイキの前年に東京都現代美術館で開催された『ARTISTS’ GUILD:生活者としてのアーティストたち』の後でSNSで私は以下のように書きました。改めて、展覧会ディレクター陣、ARTISTS’ GUILD、そして私自身へ向けての批判ないし批評として挙げます。

「アルバイトとご活動のパーテションにうまく折合いをつけるように、社会活動と芸術活動のパーテションにうまく折合いをつける方もいるでしょう。でもその折合いによってもたらされるのは破綻を排除する無難な継続。パーテションに求めらるのは相互を都合よく行来きする折合いの扉ではなく、決壊の穴。折合いをつけるためにパーテションが差し込まれるのではなく、決壊をなすためにパーテションを差し込む。でも関係者から援助され時に恊働し自主検閲的に遵守される。「アート」なり「作品」という広場を広大に確保するから遵守しましょうと。癒着は致命的。されど多くで癒着は前提のように振る舞われる。ベーシックインカムよろしく「公共性」からは抜け難いと。ミイラ取りはミイラに寄生。宿主と共生。生活。」 (2015年3月3日)

展覧会最終日前日にて。

明日展覧会でも掲示します。

2016年5月28日 橋本聡

・東京都現代美術館の「子供展」における会田家の作品撤去問題について 会田誠

http://m-aida.tumblr.com